外来に「〇〇頃から片目に黒いモノが飛んで見える」との訴えで受診される患者様がおられます。他にも類似した訴えとして「虫もいないのに虫の様なものが動いて見える」「赤黒いモノが突然流れて見えたが、その後は消えた」等々の多彩な症状として訴えて御来院される方がおられます。人それぞれ感じ方は違うのでしょうが、その様な訴えを聞いた時に眼科医は「飛蚊症」であると考えます。「飛蚊症」とは病名ではありません。あくまでも症状名です。端が光って見える事も症状名で「光視症」と呼びます。

原因の殆どは眼球内の加齢性変化・近視化等による「生理的変化」によるもので「病的」ではない場合が多いのですが、中には網膜裂孔(網膜のキズ)・網膜剥離・硝子体出血・眼の炎症性疾患(虹彩炎・網膜血管炎)等の重症な疾患が隠れている事もあります。また「生理的変化」であっても、その変化が引鉄となって病気を引き起こす場合もあります。

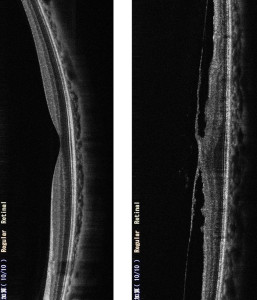

今回は網膜裂孔・網膜剥離について説明させて頂こうと思います。

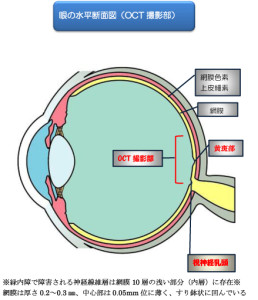

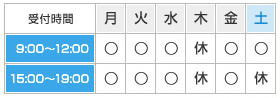

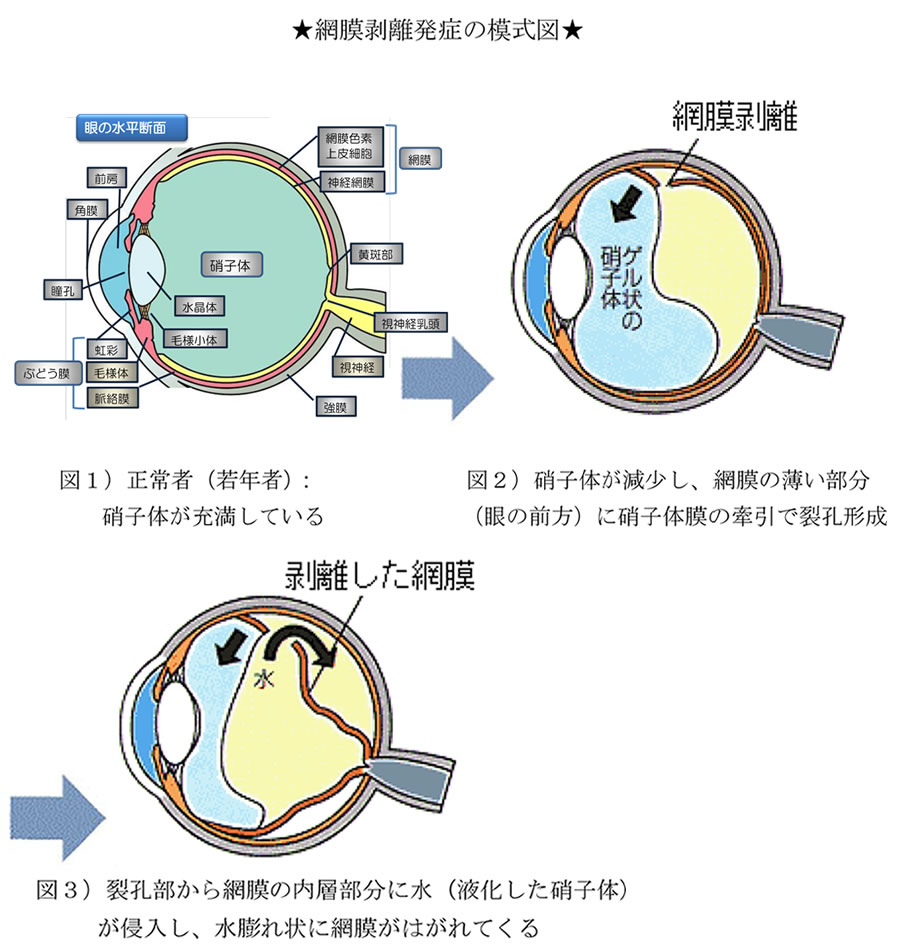

下記に網膜剥離の発症様式は図示させて頂きます。模式図に沿ってお読み頂ければ、より判り易いと思います。

飛蚊症とは硝子体(しょうしたい=図の薄水色の部分)と呼ばれる眼内の殆どを占める透明な膜に包まれたゲル状の物質の容積が減る事により、眼球内で動くようになります。その結果、生まれ持った生理的な硝子体の濁りを認識する為に感じる症状です。硝子体が減る原因としては加齢や近視化、外傷等が挙げられます。人間は動かないモノは認識しにくいのですが、動くものは認識が出来るようになります。

飛蚊症の症状で来院されました患者様には散瞳剤と呼ばれる、4~5時間眩しくなる薬を点眼した上で、網膜の隅々まで、病的所見(網膜裂孔・出血)等が無いか詳細に観察いたします。病的所見が無ければ「生理的飛蚊症である」事を患者様にお伝えいたします。

然しながら飛蚊症を自覚されておられる方は随時、眼球内で硝子体が動いておりますので、外的刺激(眼を強くこする・サッカーボールがぶつかった・風邪をひいて咳やくしゃみ)等で眼球に振動があった場合には硝子体を包み込んでいる硝子体膜が、網膜の薄くなっている弱い部分から急激に外れようとする際に、網膜に無理やり引っ張り(牽引)をかけて網膜裂孔(キズ)を形成してしまう場合があります。人間は絶えず動いているので(寝ている間にも眼球は動いています:REM睡眠)、硝子体膜も絶えず網膜に引っ張りをかけている事になります。どんなに強い衝撃を眼に受けても網膜剥離にならない方もいれば、「歩いているだけ」「咳やクシャミをしただけ」でも網膜剥離を起こしてしまう方もいらっしゃいます。

外来で検査の結果「網膜裂孔」又は「網膜剥離」ですと患者様にお伝えすると「私は目をぶつけてないし、その病気はボクサーの方がなる病気じゃないのですか?」との質問をよく頂きますが、誰でもいつでも発症してしまう可能性があるのが網膜裂孔・網膜剥離です。

網膜には痛みを感じる細胞は無いので、網膜に傷がついても痛くも痒くもありません。

その代わり、網膜には感覚細胞が多い為、上述致しました様に硝子体膜が網膜に無理な引っ張り(牽引)をかけますと、その刺激症状で「端が光る」といった症状を引き起こします。この症状を「光視症」と呼びます。光視症があるからと言って、必ずしも網膜裂孔を発症している訳ではないのですが、「危険信号」である事は間違いないと思います。

また症状に変化は無くても「無症状裂孔」と呼ばれる網膜裂孔を形成している場合もあります。 眼科受診の結果、担当医から「生理的なもの」又は「加齢によるものですので大丈夫ですよ」と断言されても、飛蚊症のある方は定期的に眼科受診し、眼底検査をお奨めいたします。早期発見する事により入院・手術をせずに外来で簡単に網膜光凝固術と呼ばれる眼科レーザーを施行する事により、かなりの確率で網膜剥離を防ぐ事が出来ます。

下記に網膜裂孔・網膜剥離の危険因子(リスク)、特に網膜裂孔・網膜剥離を発症していると思われる危険な訴えの例を記載させて頂きます。その前に・・・

★「網膜剥離は決して対岸の火事ではない!」事を認識して頂ければ幸いです!★

◆網膜剥離の危険因子(年齢は12歳位~80歳台まで何歳でも可能性はあります)

① 外傷歴のある方。 ②近視の強い方(網膜が薄い)。 ③網膜剥離の家族歴のある方。

④アトピー性皮膚炎のある方:アトピー性皮膚炎の眼合併症としては白内障に続き有名。

⑤ スポーツをされている方(特にボクシングなどの格闘技は勿論、サッカー、水泳の高飛び込み等) ⑥片眼の網膜剥離を発症した方の健眼。

◆網膜剥離を特に強く疑う危険な訴え

①「数年前から飛蚊症を自覚はあったが何月何日より急激に右眼の飛蚊症が増えた。」

※飛蚊症の増えた日付・どちらの眼か等を明確に言える方は危険です!

② 「ある日、右眼の外側が光ったと思ったら急に飛蚊症が出てきた」

※網膜の薄い所(弱い所)に硝子体膜の牽引(無理な引張り)がかかり=光視症、網膜に傷がついた可能性が高いと考え診察致します。

③ 「朝起きたら赤黒いモノが流れて見えたが、その後は何ともない。」

※網膜裂孔(キズ)が網膜血管を巻き込むと硝子体中に出血がおきます(硝子体出血)。

「赤黒いモノ=血液」と考えます。

血液は硝子体より重い為、起床後に活動すると血液は下に沈殿するので、一時的に症状は無くなります。硝子体出血を伴う網膜剥離裂孔等の可能性が高いと考えます。

★ご注意★:網膜裂孔・網膜剥離は眼科医受診後に結果「生理的飛蚊症」と言われても、数日後に裂孔を発症する可能性もありますので注意が必要です。更に飛蚊症・光視症等、全く無症状であっても既に網膜剥離を起こしている方もいらっしゃいます。

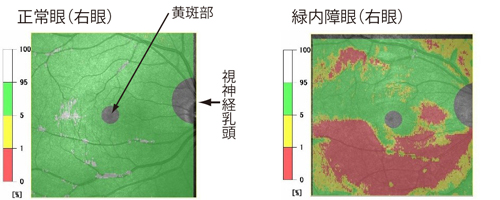

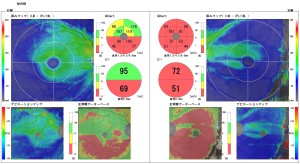

また「自分は人間ドックで眼底写真を撮って異常を指摘されていないので大丈夫」とお思いの方もいらっしゃると思いますが、眼底写真では「視神経から黄班部周辺まで=眼球網膜の正面付近」しか撮影出来ないので、緑内障・高血圧動脈硬化性変化・黄班変性症等の診断には役立ちますが、網膜の周辺部(眼球の前方)に発症する可能性の高い網膜剥離・網膜裂孔の有無は余程でなければ確認できません。前述の危険因子のある方は是非一度眼科受診の上、散瞳剤点眼の上で網膜周辺部まで含めた網膜全周の眼底検査をお奨めいたします。

少々、怖い話をしてしまいましたが、私自身も飛蚊症があり近視も強い方です。クシャミや咳、子供の手が眼に当たって光視症を自覚する事もあります。この様な事を書いている私自身が明日にでも網膜剥離になる可能性はあります(^_^;)。

あまり心配しすぎましても「心の健康」に良くありません。網膜剥離は早期に発見し、適切な処置をする事により、決して「失明」に直結する病気ではありません!。

ご自宅で心配しているよりは眼科を受診し、何度でも眼底検査を受けましょう!「この前、調べたばかりですから大丈夫ですよ!」等とは決して申しません。お気軽に御受診・ご質問ください。

文責:院長 藤田哲

網膜剥離に関しての詳細LINK先はコチラ